标题

- 标题

- 内容

保险深度报告:破局而立 向新而生——中国人身险银保渠道三十年演进与价值跃迁

在中国人身险市场的发展史上,银保渠道始终是推动行业增长的重要引擎。从1996年平安与农业银行的首次合作,到2024年“报行合一”政策下的深度转型,近三十年的时间里,银保渠道经历了从“初步探索”到“高速增长”、从“清虚调整”到“价值跃迁”的五大阶段,逐步从银行的“兼业代理”角色,升级为保险与银行深度融合的“战略共同体”。这一过程中,监管政策的引导、产品创新的驱动、合作模式的迭代,共同塑造了银保渠道的独特价值——它既是保险公司规模扩张的“加速器”,也是银行客户经营的“黏合剂”,更是居民财富管理的“稳定器”。

一、三十年演进:从“渠道试水”到“价值中枢”的五大跨越

中国人身险银保渠道的发展,是一部与监管政策、市场需求、金融环境深度互动的历史。其演进过程可清晰划分为五大阶段,每个阶段都烙印着时代的特征与行业的智慧。

阶段一:初步探索期(1996-2000)——“分业经营”下的模式破冰

1996年,平安保险与农业银行合作推出首款银保产品,标志着国内人身险银保渠道的正式起步。这一阶段的核心特征是“模式验证”:在“分业经营、兼业代理”的政策框架下,保险公司与银行通过“银行柜台代销保险”的简单合作,验证了银保渠道的可行性。

此时的银保产品以“简易型寿险”为主(如储蓄分红险),销售流程依赖银行柜员的“顺带推荐”,客户认知度低,保费规模有限。1997年,中国人寿推出“鸿寿养老金保险”,首次将养老需求与银保渠道结合,但因市场教育不足,年保费仅数千万元。至2000年,全国银保渠道保费收入不足50亿元,占人身险总保费的比例不足3%。

阶段二:快速增长期(2001-2010)——“产品+渠道”的黄金共振

2001年后,银保渠道进入“井喷式增长”阶段。这一转折的关键在于分红型保险产品的创新:分红险通过“固定收益+浮动分红”的设计,既满足了客户对“确定性收益”的需求,又通过银行渠道的“高触达率”快速渗透市场。

2004年,银邮渠道保费收入仅716亿元;2011年,这一数字飙升至4584亿元,7年间增长6.4倍。推动增长的核心动力包括:

•产品适配性:分红险的“长期缴费+期满领取”模式与银行的“储蓄习惯”高度契合,银行客户可将原本用于存款的资金转为“保险储蓄”;

•渠道红利:银行网点数量激增(2010年全国银行网点超20万个),银保合作从“总对总”扩展至“分对分”,覆盖范围大幅拓宽;

•政策宽松:监管对银保渠道的限制较少,保险公司与银行的合作以“协议代理”为主,合作门槛低。

此阶段,银保渠道成为人身险行业的“增长引擎”,市场份额从3%跃升至25%,部分公司(如中国人寿)银保保费占比超40%。

阶段三:清虚调整期(2011-2016)——“监管+竞争”的双重压力

2011年后,银保渠道进入“挤水分”阶段。监管政策的收紧(如2011年《商业银行代理保险业务监管指引》限制银行网点合作数量)、代理人渠道的崛起(2014年个险保费占比首超银保),以及产品端的“短期化”问题(如“存款变保险”投诉频发),共同导致银保渠道市占率从25%下滑至15%。

这一阶段的调整具有“刮骨疗毒”的意义:

•监管规范:银监会要求银行每个网点只能与3家保险公司合作,且需配备专职银保销售人员,倒逼保险公司从“粗放式铺网点”转向“精细化经营”;

•需求觉醒:客户对“保障型产品”的需求上升,而银保渠道此前主推的“储蓄型分红险”难以满足,导致退保率攀升(2013年银保退保率达15%);

•竞争加剧:个险渠道凭借“代理人一对一服务”抢占高净值客户,银保渠道被迫转向“中低端市场”,但受限于产品同质化,增长乏力。

阶段四:价值跃迁期(2017-2023)——“长期化+产品创新”的战略转型

2017年是银保渠道的“转折年”。监管政策引导银保产品“去短期化”(如2017年《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》限制快速返还型产品),推动银保渠道转向“长期期交”为主;同时,增额终身寿险凭借“保额复利增长+终身领取”的特性,成为银保渠道的“爆款产品”。

这一阶段的特征是“价值主导”:

•产品升级:增额终身寿险、养老年金险等长期险占比超70%,银保渠道新业务价值率(NBV Margin)从20%提升至40%;

•规模企稳:2021年增额终身寿险占据期交产品年度销量前十中的七席,银保渠道保费收入站稳万亿规模(2023年达1.2万亿元);

•格局集中:头部险企(如中国人寿、平安人寿)凭借产品创新与渠道资源优势,市场份额从50%提升至70%,中小险企逐渐退出。

阶段五:新银保时期(2024-至今)——“报行合一”与“生态融合”的深度变革

2024年,“报行合一”政策全面推行(要求保险公司上报至银保监会的产品费率与实际销售费率一致),银保渠道迎来“费用优化”与“价值链重构”的新阶段:

•费用管控:行业平均佣金率下降30%,倒逼保险公司从“拼费用”转向“拼产品”与“拼服务”;

•模式升级:头部险企探索“银保一体化”合作(如绑定私人银行客户、提供“保险+财富管理”综合服务),银保渠道从“销售漏斗”升级为“客户经营生态”;

•价值超越:2024年银保渠道新单规模保费收入约7568亿元,新业务价值同比增长25%,预计未来3年新业务价值率将超越个险渠道(从35%提升至45%)。

二、驱动引擎:银保合作模式、政策环境与国际经验的共振

银保渠道的三十年演进,不仅是市场选择的结果,更是合作模式创新、政策环境适配、国际经验借鉴共同作用的结果。

1. 合作模式:从“浅层次代理”到“深层次融合”

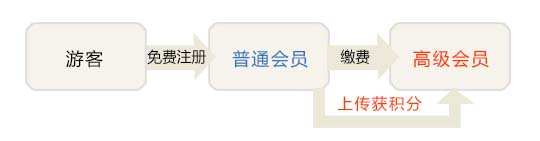

国际银保合作模式可分为四类,中国的实践则经历了从“协议代理”到“资本合作”的升级:

•协议代理模式(1996-2010):保险公司与银行签订代理协议,银行仅负责销售,不参与产品设计,合作深度低(如早期平安与农行的合作);

•战略联盟模式(2011-2016):双方共享客户资源(如银行向保险公司开放信用卡客户数据),联合开发产品(如“银行+保险”联名卡),但仍以短期利益分配为主;

•资本合作模式(2017-2023):保险公司通过参股、控股银行(如平安收购深发展),或银行设立保险子公司(如工银安盛),实现“业务协同+资本绑定”;

•金融集团模式(2024-至今):头部险企(如中国人寿)与大型银行(如工商银行)成立“银保合资公司”,整合双方资源,提供“保险+银行+财富管理”综合服务。

2. 政策环境:从“宽松放任”到“规范引导”

监管政策是银保渠道演进的“指挥棒”:

•初期宽松(1996-2010):分业经营政策允许银行兼业代理保险,监管重点在“业务合规”而非“渠道垄断”;

•中期规范(2011-2016):《商业银行代理保险业务监管指引》限制网点合作数量,要求“销售资质认证”,推动银保渠道从“数量扩张”转向“质量提升”;

•近期深化(2017-至今):“报行合一”“双录”(录音录像)等政策强化销售行为监管,引导银保产品“长期化、保障化”,推动行业回归“保险姓保”。

3. 国际经验:从“欧洲模式”到“本土创新”

全球银保市场的发展为中国提供了丰富的借鉴:

•欧洲模式(以意大利、德国为代表):依托“递延税收政策”(如购买年金险可享受个税递延)和“高储蓄率”,银保渗透率超50%,产品以“养老年金+投资连结险”为主;

•美国模式(以大都会人寿为代表):通过金融集团并购(如收购银行、基金公司),整合“保险+储蓄+投资”功能,银保渠道聚焦“退休储蓄”市场;

•日本模式(以明治安田生命为代表):监管逐步放开银保限制(如允许银行销售投资型保险),银保渠道从“边缘”走向“主流”,2023年银保保费占比达35%。

中国的银保渠道在吸收国际经验的基础上,结合“分业监管”“高储蓄率”“养老需求旺盛”等本土特征,形成了“长期期交+增额终身寿”的特色模式。

三、竞争格局:头部险企的“银保战略”与差异化突围

在银保渠道的演进中,头部险企通过“产品创新+渠道深耕+生态协同”,构建了差异化的竞争优势。

1. 中国人寿:规模领先,强化“银行+网点”覆盖

中国人寿银保渠道的核心策略是“广覆盖、深渗透”:

•合作数量:与超200家银行建立合作关系,覆盖全国95%的县域网点;

•队伍建设:打造“银保专员+银行理财经理”双轨团队,专职银保销售人员超10万人;

•产品体系:以“鑫享宝”增额终身寿险为核心,搭配“国寿福”重疾险,覆盖“储蓄+保障”双需求;

•市场份额:2024年银保渠道保费收入超3000亿元,市占率超40%,连续15年稳居行业第一。

2. 中国平安:“集团协同”打造“新银保”标杆

平安依托“金融+科技”集团优势,创新“银保+财富管理”模式:

•渠道整合:将平安银行、平安证券、陆金所等子公司的客户资源打通,银保产品嵌入“零售银行”服务体系;

•团队升级:推出“平安银行家”计划,选拔银行理财经理转型为“综合财富顾问”,提供“保险+基金+信托”一站式服务;

•科技赋能:通过“AI智能推荐系统”分析客户资产状况,精准匹配增额终身寿、养老年金等产品,件均保费提升30%;

•价值贡献:2024年银保渠道新业务价值同比增长35%,成为集团“第二增长曲线”。

3. 中国太保:“长航行动”聚焦“价值银保”

太保寿险以“长航行动”为纲领,推动银保渠道“从规模到价值”的转型:

•产品差异化:主推“长相伴”增额终身寿险(IRR可达3.5%)和“易生福”养老年金险(保证领取20年),锁定长期收益;

•网点分层:将银行网点分为“核心价值网点”(高净值客户集中)与“基础网点”(大众客户),匹配不同的产品与服务;

•队伍专业化:建立“银保导师”制度,对理财经理进行“保险知识+资产配置”培训,人均产能提升25%;

•区域布局:重点深耕长三角、珠三角等经济发达地区,2024年核心区域银保保费占比超60%。

4. 新华保险:“分层策略”实现“降本增效”

新华保险通过“银保渠道分层管理”,降低销售成本并提升效率:

•客户分层:将客户分为“大众客户”(年交5万以下)与“高净值客户”(年交5万以上),大众客户通过银行柜面销售标准化产品,高净值客户由“财富顾问”提供定制方案;

•费用优化:对银保销售人员实行“基本工资+绩效+增量奖励”薪酬体系,压缩固定成本;

•科技提效:开发“银保通”系统,实现保单录入、核保、出单全流程线上化,出单时效从3天缩短至1小时;

•价值增长:2024年银保渠道新业务价值同比增长5倍,成为公司“价值转型”的重要支撑。

四、未来展望:从“渠道竞争”到“生态共赢”的新银保时代

站在三十年的节点上,银保渠道正迎来“新银保”时代的三大趋势:

1. 政策深化:“报行合一”推动“价值导向”

“报行合一”政策将持续强化费用管控,倒逼保险公司从“拼费用”转向“拼产品”与“拼服务”。未来,银保渠道的核心竞争力将体现在:

•产品创新能力:开发“保险+养老社区”“保险+健康管理”等场景化产品;

•服务升级能力:通过“保单贷款”“减保灵活”“财富传承”等服务增强客户黏性;

•科技应用能力:利用AI、大数据实现“精准营销+智能核保”,降低运营成本。

2. 模式升级:“银保一体化”绑定“私人银行”

头部险企将进一步深化与银行的“资本+业务”合作,探索“银保一体化”模式:

•客户资源共享:银行的私人银行客户(可投资资产超600万)将成为银保渠道的核心客群,保险公司为其提供“家族信托+保险金”的综合传承方案;

•产品定制化:针对私人银行客户需求,开发“高保额、长周期、可定制”的增额终身寿险或养老年金险;

•生态协同:整合银行的“财富管理+信贷”功能与保险的“风险保障+资产传承”功能,打造“一站式财富管理平台”。

3. 价值超越:新业务价值率或超个险渠道

随着银保渠道“长期化、保障化”转型的深化,其新业务价值率(NBV Margin)将持续提升。预计到2027年,银保渠道新业务价值率将从当前的40%提升至45%,新单规模保费将突破1.5万亿元,超越个险渠道成为行业“第一大渠道”。

风险提示

尽管银保渠道前景广阔,但其发展仍面临以下风险:

•长端利率下行:若10年期国债收益率持续低于3%,增额终身寿险的“利差损”风险将加剧;

•权益市场波动:保险公司权益类资产配置比例若过高,可能因股市下跌影响投资收益率;

•新单保费承压:若经济复苏不及预期,客户投保意愿下降,可能导致银保渠道新单规模增长放缓。

结语

三十年风雨兼程,中国人身险银保渠道从“渠道试水”到“价值中枢”,从“规模扩张”到“生态共赢”,始终是中国保险市场最具活力的组成部分。在“报行合一”政策深化、居民财富管理需求升级的背景下,银保渠道正迎来“破局而立、向新而生”的历史机遇。未来,只有那些具备“产品创新力、服务升级力、生态协同力”的险企,才能在银保赛道中脱颖而出,成为“新银保时代”的引领者。

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师

必威官方网站备用网站 必威体育大厅  浙公网安备 33040202000163号

浙公网安备 33040202000163号