标题

- 标题

- 内容

看懂分红实现率的高低之谜:一份穿透数字迷雾的保险分红终极指南

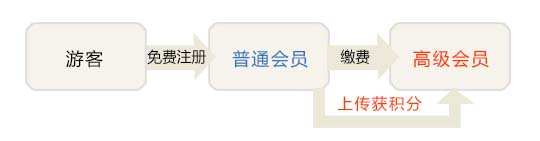

在利率下行、资本市场波动的当下,兼具保障与稳健收益属性的分红保险,日益成为稳健型投资者资产配置中的重要一环。然而,面对各家保险公司令人眼花缭乱的产品演示和高低不同的“分红实现率”,许多消费者乃至从业者都感到困惑:这个数字背后究竟隐藏着怎样的逻辑?实现率越高,产品就一定越好吗?

一、 正本清源:首先要搞清楚的各种“率”

在深入探讨分红实现率之前,我们必须先厘清几个容易混淆的核心收益率概念,这是理解一切问题的基础。

1. 保费的“去向”:你的钱去了哪里?

一份保单的保费,主要流向两个部分:

净保费/责任准备金(约85%-90%):这是履行保险责任的核心资金,并非保险公司收入,而是其对客户的负债。这笔钱进入“责任准备金”账户,由保险公司进行投资运作,以期实现增值,履行未来的给付承诺。它是产生收益的本金。

附加保费(约10%-15%):这是保险公司的“运营成本”,覆盖渠道佣金、员工薪资、系统维护、预留利润及缴纳保险保障基金等。首年保费中此项占比通常最高。

2. 容易混淆的收益率概念

以当前市场主流的预定利率2.0%的分红产品为例:

预定利率(2.0%):这是保险公司因“借用”客户保费而承诺的最低投资回报率。它不是客户的实际收益率,而是一个计算保证部分现金价值的基准利率,体现在合同中固定的现金价值上,通常以复利形式递增。

总预定利率(约4.0%):这是保险公司在进行产品演示时,假设其投资组合所能达到的总投资收益率。它是一个“毛收益率”,包含了运营成本等,并非客户能拿到手的收益。

客户预期收益率(约3.5%):这是基于总预定利率演示推算出的、客户预期能获得的总收益率(固定+分红),但它依然是一个预期值,非保证。

分红演示预定利率(约1.4%):这是演示中用于计算分红部分的利差收益,通常计算方式为(总预定利率 - 预定利率)× 分红比例(如70%)。即 (4.0% - 2.0%) × 70% = 1.4%。

核心误区:客户常常将“预定利率”误解为产品收益率,或将“演示利率”当作承诺收益。实际上,客户应关注的是 “固定现金价值 + 实际分红”共同构成的长期内部回报率(IRR)。

二、 揭秘核心:什么是“分红实现率”?

分红实现率是衡量分红险表现的关键指标,但其计算和解读远比表面数字复杂。

1. 常规理解 vs. 实际公式

常规理解:分红实现率 = 实际派发的红利 ÷ 演示时派发的红利。

例如,演示红利7300元,实际分红6000元,实现率 ≈ 82%。

实际公式(以利差为例):分红实现率 = [(实际总投资收益率 - 预定利率)+ 其他差(死差、费差)] ÷ [(演示总收益率 - 预定利率)× 分红比例]。

举例深挖:一款产品预定利率2.5%,演示总收益率4.5%。假设某年实际总投资收益率为3.5%,且死差费差为零,分红比例70%。

实际公式分子:(3.5% - 2.5%) = 1.0%

实际公式分母:(4.5% - 2.5%) × 70% = 1.4%

分红实现率 = 1.0% / 1.4% ≈ 71%

这个公式揭示了一个关键点:实现率的高低,不仅取决于实际投资表现,还深受演示时假设的“基数”影响。

2. 实现率“低”可能比“高”更好?——比较的前提

这是一个反直觉但至关重要的结论。实现率的数字不能孤立地看,必须放在同一基准线下比较。

场景假设:A、B两家公司产品,给客户带来的实际预期收益率都是3.5%。

A公司:采用较激进的演示,预定利率2.5%,演示总收益4.5%。为实现3.5%的客户收益,其分红实现率需要做到约71%。

B公司:采用保守的演示,预定利率2.0%,演示总收益4.0%。为实现同样的3.5%客户收益,其分红实现率需要做到约107%。

从结果看,客户在两家公司获得的实际收益完全相同。但B公司凭借更高的实现率,在营销上更具吸引力,而A公司则可能因为71%的实现率而被误解为“表现不佳”。

因此,明智的做法是:不止看实现率的高低,更要穿透去看客户的【实际收益】(固定现价+实际分红),以及公司演示策略是激进还是保守。

三、 监管新政:告别内卷,引导行业可持续发展

2024年至2025年,国家金融监督管理总局密集出台政策,对分红险市场进行了深度规范和重塑。

1. 核心政策与主旨

2025年6月下发的《关于分红险分红水平监管意见的函》核心主旨是:审慎确定分红水平,平衡保证与浮动,合理引导客户预期,避免“内卷式”竞争,推动行业高质量发展。

2. “六大硬性约束”——

分红不再随意

监管设定了六条红线,一旦触碰,公司的分红方案需提交资产负债管理委员会严格审定:

投资收益约束:拟分红水平对应的投资收益率,超过公司过去3年平均投资收益率(财务与综合取低者)。

储备金约束:分红账户特别储备为负或即将为负。

行业基准约束:新账户或低评级公司,分红水平超过人身险行业过去3年平均财务收益率(3.20%)或产品预定利率。

3. 新政影响与趋势

利好“优等生”:监管评级高、投资能力强、经营管理稳健的头部公司,在分红政策上拥有更大空间,更能维持较高的演示水平和实现率。

演示利率趋于理性:行业整体演示利率下降,但实际分红实现水平会有所改善,突破3.2%的公司会略有增加。

差异化管理:监管不再“一刀切”,而是根据公司资质实行差异化管理和约束,好公司获得更多发展机会。

四、 案例解读:以中英人寿为例

中英人寿2024年的分红实现率数据,为我们提供了一个绝佳的观察样本。

福满佳/福满盈(旧版):预定利率2.5%,演示总收益4.5%,实现率约72%-73%,客户预期收益率维持在3.5%。

福满佳2.0/福满盈3.0(新版):预定利率2.0%,演示总收益4.0%,实现率约107%-109%,客户预期收益率同样维持在3.5%。

这完美印证了前述逻辑:在新规下,公司降低了演示基数,即使实际分配给客户的收益率不变,实现率也从70%多提升至100%以上,这更有利于管理客户预期,也体现了公司“新旧产品一视同仁”的稳健分红策略。

另一个重要区分是“美式”与“英式”分红:

美式分红(现金分红):中英当前产品属于此类,分红以现金形式分配,落袋为安,透明直接。

英式分红(保额分红):分红用于增加保额,包含“年度红利”(已公布)和“终了红利”(退保/身故时给付,有回撤可能)。其实现率计算方式不同,直观数据更容易做高,但最终收益的确定性略有不同。

五、 如何甄选:好的分红险公司看什么?

面对市场上数十家销售分红险的公司,投资者应如何抉择?答案远不止看一个实现率数字。

1. 股东基因与公司风格

股东背景决定了公司的经营理念和风险偏好。例如,中英人寿的中方股东中粮集团是实力雄厚的央企,外方股东英杰华集团拥有超过300年保险历史。这种“央企+百年老店”的组合,通常更倾向于长期主义和稳健经营,而非短期规模的激进扩张。

2. 穿越周期的投资能力

保险资金追求的是长期、稳健、可持续的回报,而非单一年度的冠军。

投资策略:优秀的公司通常采用“哑铃型”策略——一端配置大量长久期利率债等稳健资产“压舱”,另一端配置部分权益、股权等资产“搏收益”,实现下有保底,上有弹性。

历史业绩:应关注公司跨越牛熊周期的5年、10年平均投资收益率,而非单年表现。中英人寿近5年平均综合投资收益率达7.79%,且行业排名持续靠前,体现了其穿越周期的能力。

3. 卓越的资产负债管理能力

这是保险公司最核心的竞争力。它要求公司的投资端与负债端(保险产品)在期限、成本、现金流上完美匹配。能力强的公司能更好地应对利率波动,确保分红政策的稳定性和可持续性。中英人寿连续8年、36个季度获得监管风险综合评级(IRR)最高的A类,是行业内的唯一,充分证明了其卓越的风控和资产负债管理能力。

4. 长期稳健的分红历史与意愿

一家公司是否有稳定分红的传统和意愿,比单一年度的实现率更重要。这体现了公司“与客户分享经营成果”的企业文化,而非将利润全部留存。

5. 监管评级与综合实力

在新的监管框架下,评级高的公司(如1-3级)在产品开发、投资范围、分红政策上享有更多灵活性,是“优等生”的标志。

结语:在不确定性中寻找确定性

分红实现率的“高低之谜”,本质上是一场关于预期管理、公司实力和长期主义的考验。作为消费者和投资者,我们应:

穿透数字看本质:不孤立迷信高实现率,而是综合考察“固定收益+实际分红”构成的长期真实回报。

关注公司而非仅关注产品:选择股东背景强大、投资能力穿越周期、资产负债管理优秀、监管评级高、有稳健分红历史的保险公司。

理解监管意图:在新规引导下,行业正从“高演示、低实现”的营销驱动,转向“合理演示、稳健实现”的价值驱动。

在充满不确定性的经济环境中,一份优秀的分红保险,其价值在于它背后那份确定性的承诺与专业的管理能力。选择与一家能够“穿越周期”的保险公司同行,才是解开全部分红谜题的最终钥匙。

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师

必威官方网站备用网站 必威体育大厅  浙公网安备 33040202000163号

浙公网安备 33040202000163号